Peu importe le support, quand la lecture est bonne.

Huang Yong Ping, Chevalier du XXIᵉ siècle

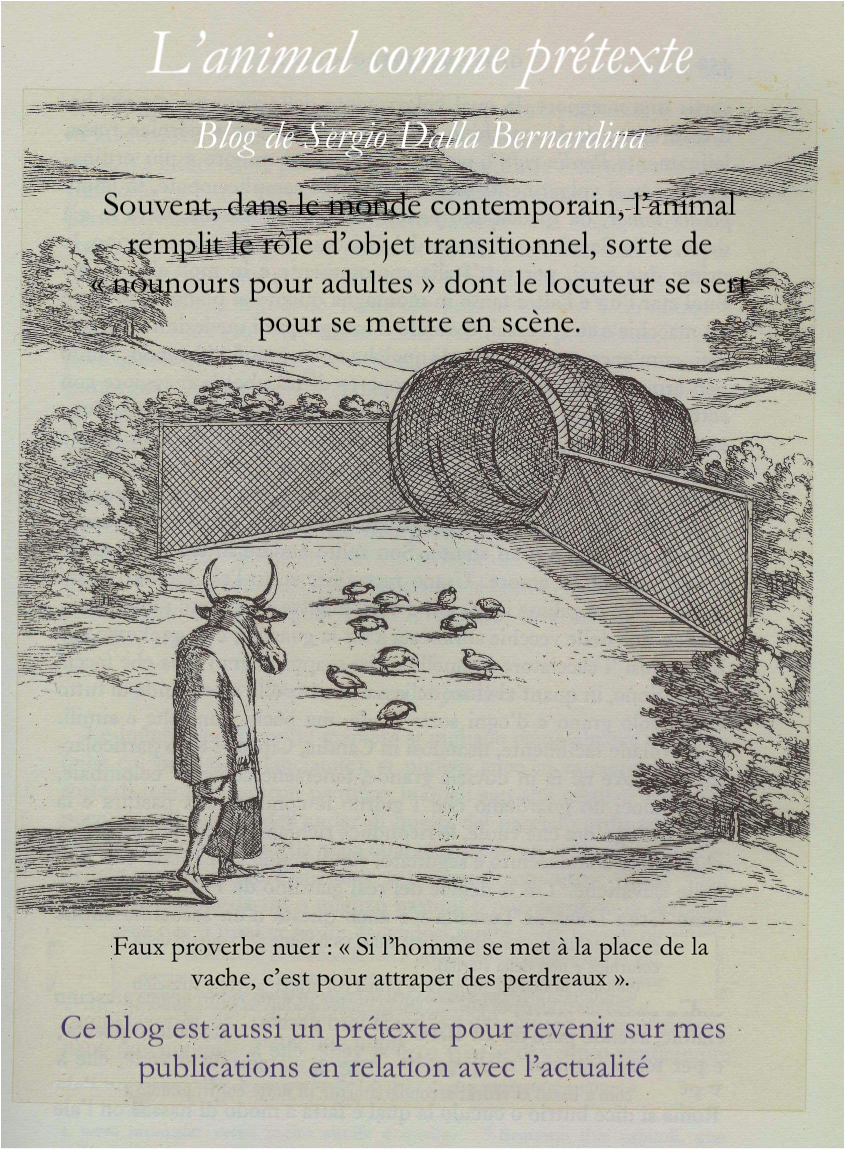

empaillé (2019) (Photo que j'ai prise au Fonds Leclerc lors de l'exposition :"Animal?")

Le 25 septembre j’ai présenté une communication dans le cadre du séminaire annuel de mon laboratoire (LACI Laboratoire d’Anthropologie Critique Interdisciplinaire, composante du LAP -CNRS-EHESS). Il était consacré aux nouvelles formes d’écriture dans les sciences humaines et j’en ai profité pour parler de mon blog. C’était une bonne occasion pour jeter un regard distancié sur cette entreprise qui, plus le temps passe, révèle son caractère démentiel.

Dans la première partie, pour mettre le tout en perspective, je fais des considérations d’ordre général qui ne donneront au « profane » aucune envie de continuer la lecture (cette intervention était adressée à un club, avec ses coutumes et son jargon). Après, je crois, cela deviendra plus lisible. Puisque ce texte fait 2000 mots, j’ai décidé de le saucissonner. J’alternerai chaque rondelle avec mes billets habituels traitant de l’actualité, des micro-événements du quotidien, des opinions de Maurice (on se reverra bientôt) etc. Voici donc la première tranche, que je livre en l’état :

Pourvu que tu me lises. L’ethnologue et son public.

L’intervention que j’avais préparée prévoyait deux parties : dans la première, plus théorique, je décrivais quelque chose de relativement connu : l’émergence, chez les anthropologues, d’une écriture à la première personne du singulier (Leiris, Devreux, Jeanne-Favret-Saada etc.) Dans la seconde, plus anecdotique, je parlais de mon cas personnel. Lorsque j’ai su que j’avais juste vingt minutes, j’ai sacrifié la partie théorique et je me suis concentré sur la seconde, plus ethnographique.*

Pour relier ces deux moitiés, je rappelais que les anthropologues de la tradition classique (Malinowski, Lévi-Strauss … mais jusqu’à Philippe Descola) ont souvent tenu une sorte de double comptabilité : le texte scientifique d’un côté, le récit autobiographique de l’autre. Ce partage, aujourd’hui, n’est plus nécessaire : la cohabitation du sujet (du sujet narrant avec les passions qu’il ressent), avec le phénomène qu’il décrit est sous les yeux de tout le monde. On le saisit facilement chez les auteurs qui mettent en scène leurs rencontres avec ceux qu’on a pris l'habitude d'appeler les « non-humains » : loups, ours, poulpes et compagnie. Ce dépassement des postures traditionnelles est très bien représenté par le succès du mot « narratif » : toute analyse, toute reconstitution historique est désormais un « narratif ». Il n’y a plus besoin d’éditer son texte scientifique chez Gallimard, si on a cet honneur, et son journal de voyage dans la collection Terres Humaines. Les deux manières de restituer une expérience anthropologique ont droit à la même dignité académique.

Depuis quelques temps, ajoutais-je, un nouvel espace, potentiellement immense, vient de s’ouvrir pour les chercheurs qui voudraient ménager la chèvre et le chou : C’est justement le « blog ».

Enfin, c’est ce que j’avais cru. (À suivre).

* Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le préambule sérieux, puisque il entrait pleinement dans la problématique de notre rencontre, je renvoie à mon article :

« Dalla Bernardina Sergio 2009 – « “Je" interdit. Le regard presbyte de l’ethnologue ». In Ravis-Giordani Georges (sous la dir.), Ethnologie(s) : nouveaux contextes, nouveaux objets, nouvelles approches. Paris : CTHS, pp. 18-40 (Regard de l'ethnologue ; - “Je” interdits. Le regard presbyte de l’ethnologue, in (Ph. Forest et C. Gaugain éd.) Les romans du Je, Nantes, éd. Pleins Feux).»

Hâte de lire la suite. Merci.

RépondreSupprimerMatthias KOEHLER

Merci Matthias. À la fin de la série, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions

RépondreSupprimer