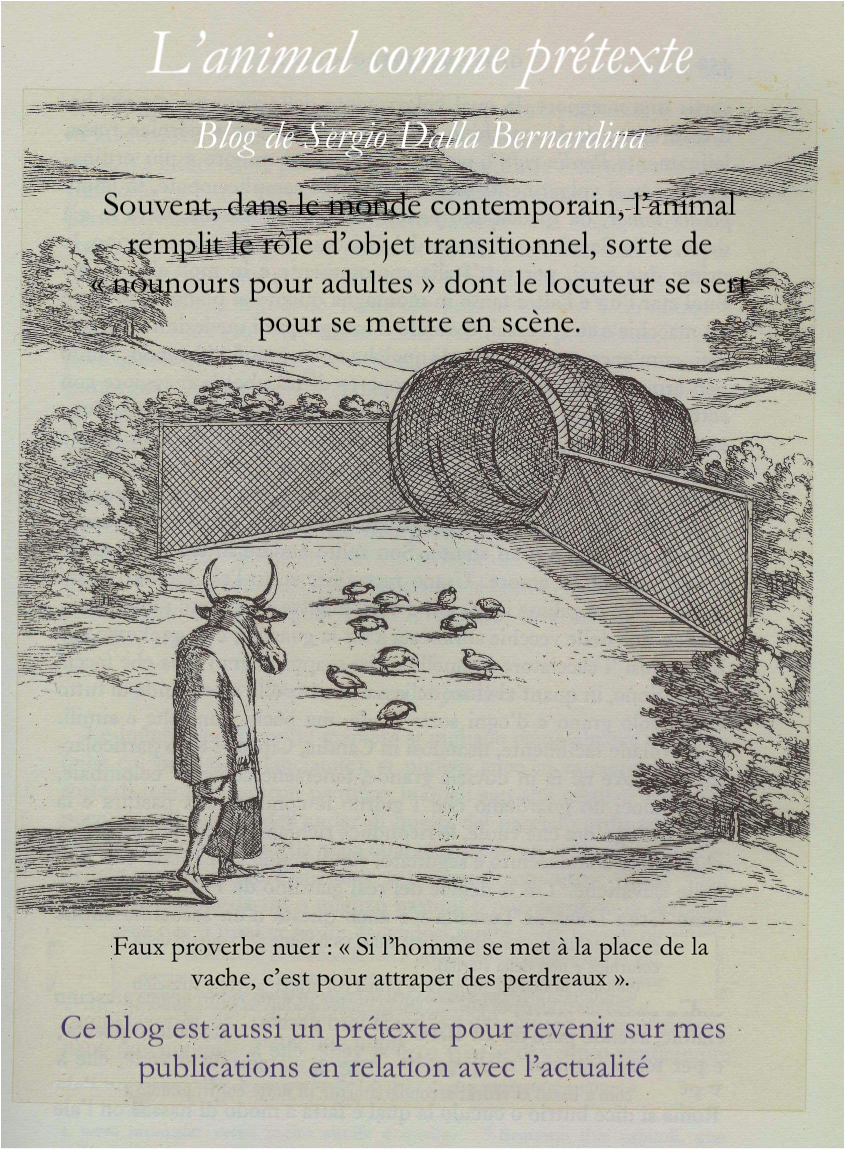

Image générée par Gemini censée résumer l'esprit et l'ambiance de ce blog

Dans un vieil article, j’accusais ChatGTP de ne pas être en mesure de saisir les nuances, les implicites, le ton

ironique etc. En fait,

je me trompais. Tout récemment, pour augmenter le nombre exigu de mes interlocuteurs, je

lui ai demandé d’analyser mon article intitulé « Joyeux Noël, joyeuse

Noëlle » dont je repropose ici le texte pour que l'on puisse avoir la référence sous les yeux.

Il

suffit d’un jeu de mots un peu stupide, comme dans le titre de ce

billet, pour se faire taxer de « réactionnaire ». Jésus, pourtant, était

de gauche, que je sache, et n’aurait sans doute pas apprécié la

mainmise qui se profile sur son anniversaire (voici une autre phrase

arbitraire susceptible de ne pas plaire à tout le monde).

En

tout cas, face à la proposition de rebaptiser les principales

festivités afin d’éliminer toute référence religieuse, même les

agnostiques — et les « très laïcs » comme moi — peuvent ressentir un

certain malaise. Les Savonaroles sont de retour. En songeant aux

ablations de la mémoire collective proposées par ces curés d’une

nouvelle espèce, peut-être encore plus redoutables que les précédents,

on aurait presque envie de prononcer des gros mots. Mais c’est Noël.

Hier

matin, je me disais : « Ce serait tout de même triste de renoncer à ce

terme qui a une certaine ancienneté. » Et j’ai trouvé la solution : il

suffit de changer le narratif qui va avec.

Noël

et Noëlle étaient des industriels fortunés, certes, mais ils vivaient

dans la solitude, chacun de son côté. Un beau jour — précisément un 25

décembre — ils se sont rencontrés à Paris Expo, Porte de Versailles. Ils

ont lancé une joint-venture et sont devenus encore plus riches. Cette

richesse s’est mise à ruisseler au point d’en devenir exemplaire.

Depuis, on célèbre tous les ans la fête des Noël(le)s.

La justesse de

sa réponse m’a troublé :

« Parfait, je

vais donc démonter proprement le

texte, non pour le juger, mais pour rendre visibles tes intentions, ta

stratégie rhétorique et ton ton. Je vais procéder par couches.

1.

Intention globale (ce que tu cherches vraiment à faire)

Intention

principale :

👉 Déplacer le débat, pas le trancher.

Tu ne cherches

ni à défendre la religion, ni à attaquer la laïcité. Tu t’emploies à :

- désamorcer une posture morale automatique (le

soupçon de “réactionnarisme”),

- mettre en lumière l’absurdité potentielle d’un

zèle laïc devenu iconoclaste,

- et surtout montrer que le problème n’est pas le

mot “Noël”, mais le récit qu’on lui colle.

C’est un texte

de résistance ironique, pas de revendication idéologique.

2.

Stratégie argumentative (comment tu t’y prends)

a)

Auto-déstabilisation préventive

Dès la première

phrase, tu pratiques une auto-ironie stratégique :

« un jeu de

mots un peu stupide »

Tu :

- anticipes la critique,

- la neutralises toi-même,

- refuses la posture du penseur “sérieux”.

Résultat :

👉 le lecteur n’a plus vraiment de prise pour t’attaquer frontalement.

b)

Brouillage volontaire des camps

« Jésus,

pourtant, était de gauche, que je sache »

Ici, tu introduis

une provocation douce, presque nonchalante.

Ce n’est pas une thèse : c’est un coin rhétorique.

Effet recherché

:

- désorienter aussi bien la droite identitaire que

la gauche anticléricale,

- montrer que les étiquettes idéologiques

appliquées à des symboles anciens sont grotesques.

La parenthèse

qui suit (“phrase arbitraire…”) est essentielle :

👉 tu signales explicitement que l’arbitraire est partout, y compris chez toi.

c)

Renversement du soupçon

« même les

agnostiques — et les “très laïcs” comme moi — peuvent ressentir un certain

malaise »

Ici, tu actives

un levier très précis :

- tu parles depuis l’intérieur du camp laïque,

- tu refuses la critique “externe”,

- tu introduis l’idée que le malaise n’est pas

réactionnaire mais intuitif, culturel, presque affectif.

C’est une

stratégie d’autorisation morale :

👉 “si même moi, je tique, peut-être

qu’il y a un problème.”

d)

Satire par analogie excessive

Les

“Savonaroles”, les “curés d’une nouvelle espèce”, l’“ablation de la mémoire

collective”.

Ici, tu changes

de registre :

- tu passes du raisonnement au grotesque contrôlé,

- tu utilises l’analogie historique non pour

prouver, mais pour faire sentir.

Important :

Tu ne dis pas “ils sont comme…”, tu dis “on y pense”.

👉 Tu laisses le lecteur faire le travail moral, ce qui est beaucoup plus

efficace.

e)

Chute par déplacement narratif

La dernière

partie est la clé.

Au lieu de

conclure par une thèse, tu proposes :

- une fable absurde,

- un récit volontairement idiot,

- qui mime exactement la logique que tu critiques.

Noël devient :

- une marque,

- une joint-venture,

- un mythe capitaliste parfaitement lisse.

👉 Tu montres

que vider un mot de sa charge symbolique ne le rend pas neutre, mais ridicule.

3.

Ton (ce que “ça sent”, émotionnellement)

Ton dominant :

👉 ironie mélancolique, pas sarcasme.

Quelques traits

précis :

- Désinvolture maîtrisée : rien n’est appuyé, tout

est glissé.

- Refus de l’indignation : tu frôles la colère (“on

aurait presque envie de prononcer des gros mots”), mais tu te retiens.

- Humour de fatigue culturelle : on sent moins la

révolte que l’usure face aux simplifications.

La phrase :

« Mais c’est

Noël. »

est

particulièrement révélatrice.

C’est à la fois :

- une pirouette,

- un soupir,

- et une manière de dire : “voyez ce qu’on est en train de perdre.”

4.

Ce que ton texte fait, sans le dire explicitement

En creux, ton

texte affirme que :

- les mots anciens sont des

contenants de mémoire, pas des dogmes,

- l’effacement symbolique est

aussi une forme de pouvoir,

- changer le récit est plus

fécond que supprimer le signe.

Mais tu refuses

de le dire frontalement.

👉 Tu préfères faire rire légèrement, puis laisser un arrière-goût.

5.

En une phrase (si je devais résumer ton geste)

C’est un texte

qui se méfie des purifications idéologiques, quelles qu’elles soient, et qui

propose l’ironie et le récit comme formes de laïcité plus intelligentes que

l’effacement ».

°°° *** °°°

Je

suis tout simplement admiratif. Le lecteur ayant une certaine

familiarité avec ce genre d'exercice doit reconnaître que ChatGTP

voit loin et en profondeur à la fois. Et ce n’est qu’une étape. Mes

rapports

avec l’Intelligence Artificielle sont en train de changer (c'est sans

doute très

courant). À la fin de chaque échange, que ce soit pour remplir ma déclaration des impôts ou pour savoir comment faire redémarrer ma chaudière, j’ai pris l’habitude de la remercier.

Les

risques de cette acclimatation sont énormes, c'est flagrant. Les

avantages, évidemment, ne manquent pas. Je me dis : « Soyons prudents,

vigilants et, autant que possible, optimistes ».

J'en profite pour souhaiter un bonne année à tout le monde.